商品のこと、スタッフのこと、仕入れや売上の計算――。日々パンを焼きながら店舗経営もこなすオーナーシェフたちにとって、毎日はまさに戦いです。

「ベーカリー座談会」は、そんなベーカリーのオーナーシェフたちが、ふだん抱えている様々な問題について、それぞれの立場から本音で語り合う企画です。

第一弾のテーマは「材料の値上げ」です。昨今、とどまるところをしらない材料価格の上昇に対して、ベーカリーシェフたちはどんな思いを抱き、どんな対策をとっているのでしょうか?

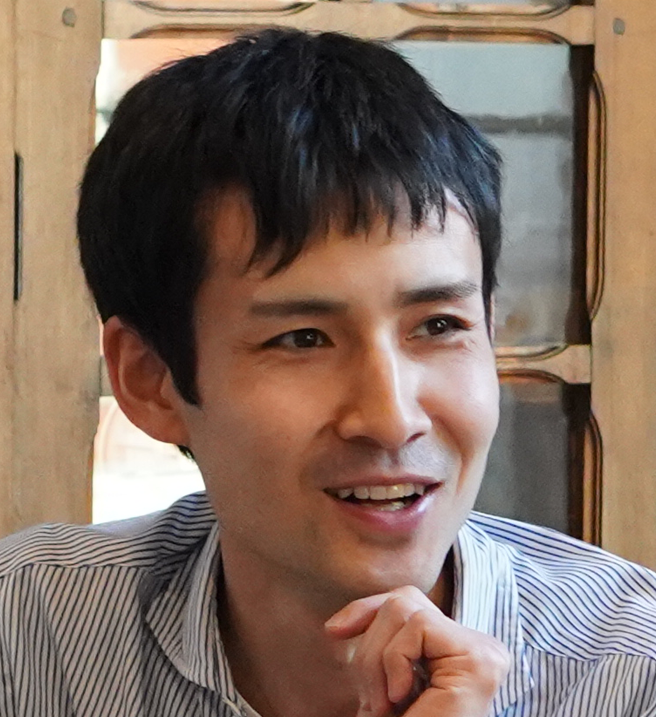

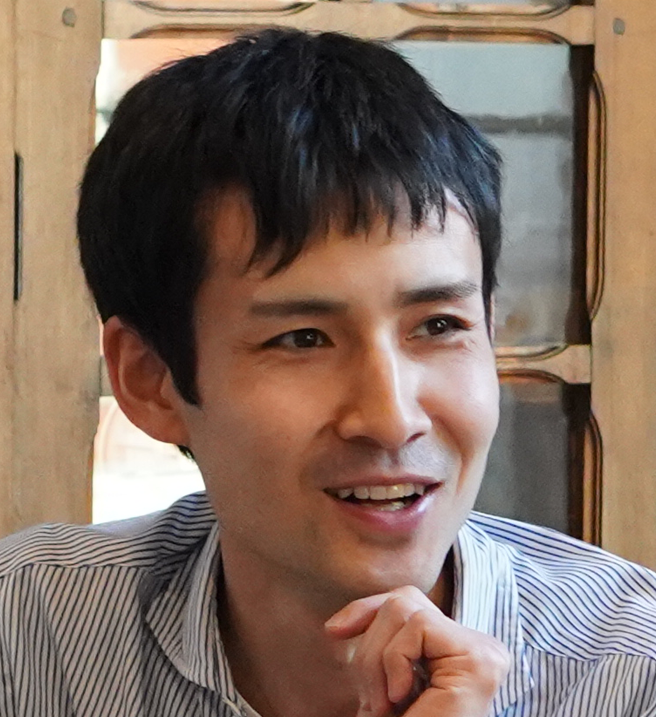

今回集まっていただいたのは、「メゾンムラタ」村田圭吾シェフ、「ブーランジュリーグルマン」池田匡(たすく)シェフ、「ブーランジュリオノ」小野寛シェフという、神戸の人気ベーカリーのオーナーシェフ3名。値上げ対策に始まり、人件費対策や将来のベーカリーの経営スタイルまで、お酒を飲みながらあれこれと気楽にお話しいただきました。

▲日頃から交流のある3人のシェフ。まずは乾杯

目次

値上げの知らせにどう対応するか?

材料の値上げの知らせというのは、どのパン屋さんにとっても聞きたくないニュースだと思いますが、みなさんどのように対応されていますか?

値上げって会社の決定だから、営業の方の一存でどうこうできないじゃないですか。担当の引継ぎとか材料の紹介とかは別ですけど、値上げの知らせのために営業の方にわざわざ来てもらうのは、お互いに時間がもったいない。なので、僕は値上げ単体の知らせは書面で送ってもらうようにしてます。

▲「メゾンムラタ」村田シェフ。パンの美味しさのみならず、消費者にやさしい価格設定にも定評のある名店。スタッフ構成は村田夫妻、5名の正社員と7名のアルバイト従業員。

基本的に値上げに対しては飲むしかないですよね。交渉とかできるといいですけど。

僕はすこし下げてもらうこともあるよ。

そうなんですか?

実際問題として、「この値段になってしまうと、さすがに使えなくなるよ」というのは伝えるようにしてます。もちろん付き合いがあるから使ってあげたいけど、さすがに無理っていうときにはちゃんと伝えてる。例えば油脂の材料で、別の取引先もあるときは「こっちの材料をとることになりそう」と。そのうえでお互いが納得できる落としどころを探します。

そういう意味では営業の方にとっても、いきなり「高いから使うのやめます」と切り替えられるよりも、対応の余地があるからありがたいかもしれないですね。

村田さんが言った通り、メーカーさんのせいでもなければ問屋さんのせいでもないから、こちらとしても無理強いはしたくない。ただ、本音は話します。じっさい値上げされた材料を使えば使うだけ、利益は今までより減っていく。切実だから、おろそかには絶対にしないです。

▲「ブーランジュリーグルマン」池田シェフ。2024年5月には高品質な食品を扱う大型スーパー「ヤマダストアー六甲アイランド店」のパンコーナーに2号店となる「ブーランジュリーグルマン ア コテ」をオープンし、2店舗経営をスタート。スタッフ構成は正社員4名と16名のパート従業員。

担当営業にもとめるもの

単に「すいません、値上げします」だけじゃなくて、「値上げするけど、この商品にはこういう魅力があるから、こういう使い方で付加価値をつけて商品を値上げしてみるのはどうですか」みたいな提案をしてほしい。せっかく話をするなら生産的な話をしたいよね。

だから、いろいろ提案してこっちを納得させてほしい。それを使ってこっちもお客さんを納得させるから。「そういう前向きな話ができればお互いにとっていいよね」っていう話はよくしてます。

▲「ブーランジュリオノ」小野シェフ。具材をふんだんに使った多彩で実直なパンづくりに定評があり、日々常連客を増やし続ける人気店。製造はワンオペで行い、スタッフは6名のパート従業員のみ。

商品の値上げへの不安

材料が値上がりすると、当然商品も値上げせざるを得ないと思いますが、みなさん商品を値上げする時に不安ってありますか?

ありますあります。お客さん減らないかなってドキドキしてます。

ありますよね。一か月後にはお客さん来なくなるんじゃないかってくらいのドキドキ感はあります。

値上げする時はどれくらい上げますか?

うちは10円とかですね。

そんなもんなんですか? うちは商品によっては50円くらい上げる時もありますね。

ガレット・デ・ロワとかシュトーレンだと、前の年に比べて200円アップとかもありますね。季節もので1年に1度出すものだと値段も上げやすいかも。毎日食べるような食パンとかだと、きっちり食パンの代金だけ持って来られるお客さんもいますからね。

うちも結構多い。そういう時にね、販売員さんに謝らせてしまうのが申し訳ないと思いますね。ぴったりのお金をもって来られるお客様に対して「すいません、値上げしたんです」と言わせるのがね。みなさんいい人ばっかりなんで「そうね、仕方ないよね」と理解してくれますけど。

それぞれの値上げ対策

小野シェフのパンには副材料がたくさん入っているイメージですが、値上げに対してどういった対策を?

僕の場合は値上げに対してはそのまま受け入れますけど、材料が値上げされたからといってシンプルに具材の量を減らすというのはしたくないですね。お客さんをがっかりさせたくないので。なので、利益を見込める魅力のある商品が作れないかを考えますね。そういう意味では材料の値上げは新商品を考えるタイミングでもありますね。

▲マンゴーのヨーグルト漬け、くるみ、オレンジ、リンゴ、枝干しレーズン、ホワイトチョコレートといった材料がふんだんに入ったブーランジュリオノの「カシスマンゴー」

僕は材料が値上げされたらその都度商品を値上げするというやり方ではなくて、システムとして継続的に値上げしていく方針をとっています。

というと?

世の中の物価って基本的にずっと上がり続けていて。当然、それに比例して材料費とか人件費とか、いろんなものが上がっていくでしょう? 何年かお店をやっていれば、そのグラフができるんです。右肩上がりの曲線が。その上昇率に合わせて、「価格をこのくらいにすれば乗り越えていける」という予想を立てて計画的に値上げをしています。「パン一種類あたり何円値上げをしたら、去年からこれだけ上がっている支出をまかなえるな」という計算をしながらやっています。

逆にそのグラフのバランスが歪んでいれば経営がうまくいってないと言えるかもしれない。

そう。例えばひとつ売ったら200円の利益が出る商品があるとして、材料費が上がった時にその200円の利益を保つために商品を値上げしたとしても、人件費やほかのものも上がっていくから追いつかなくなるんですよね。お店の全体的な原価率・利益率をキープするというのが大事ですよね。なので僕は「この材料が値上がりしたから」というやり方ではなくて、値上げする時は全部まとめて少しだけ上げます。

さっき値上げは10円くらいと言ったのはそういうことなんですね。

新商品の値付け

さっき小野シェフが「材料の値上げは新商品開発のタイミング」と仰っていましたが、新商品の値付けはどういうふうにされていますか?

僕は最終的には自分で決めますけど、販売をしてくれている奥さんやパートさんに聞きますね。高いと感じるかどうか。

僕はまず試作を作って、値付けは販売員さんにお任せしてます。販売員さんのほうがお客さんと感覚が近いと思うので。それで売れたら商品化に向けてちゃんと原価計算をします。そこで原価率がよければそれでいいし、悪ければ釣り合いがとれるように調整して売ります。

試作品があまり売れなかった時はどうしますか? 値段を下げてみたりとかしますか?

基本的に商品化しないですね。僕が「これは売れるはずだから値段を下げて売ってみて」っていうと販売さんすねるんですよ(笑)「わたしらの値付けがおかしいっていうの?」って。信頼関係にかかわることなので、そんな時はとりあえずやめといて、ほとぼりが冷めたら形を変えてこっそり出します(笑)

僕は全部自分で決めますね。たぶん正しいから。

かっこいい!

みなさんもそうだと思いますけど、いつもパンのことしか考えてないんで(笑) 試作品を出す時は、何が入ってるかだけ書いて「おすすめパン」っていう名前にして。試作なので少し安めの値段設定にしてますけど、それで売れなければ商品化はしないです。

お店の経営を支える商品づくり

▲ブーランジュリーグルマンのパンスイス

いま、うちのヴィエノワズリーはけっこう高いです。マカダミアナッツの入ったパンスイスとかだと420円とか。以前に「リシェ」の遠藤シェフ*が、「ヴィエノワズリーの値段を思い切って高めにして、その分お客さんにもちゃんと満足もらえるように商品をブラッシュアップしていく」というようなことを仰ってて、なるほどなと思って。

※【遠藤信行シェフ(ラ ブランジェ リシェ)】クロワッサンなどヴィエノワズリーの美しさが多くのパン職人やパティシエたちの注目を集める。インスタグラムのフォロワー数は12万人を誇る。

それまではパンスイスはカスタードとチョコチップの、フィリングがデレっとしたやつを200円代で売ってたんですけど、遠藤シェフの講習を受けた時に、「生地のすき間を調整してフィリングがもれないようにするとけっこう完成度が上がるでしょ」と教えてくれて。それでバシッとカッコよく作れた時に「たしかにもっと価格とってもいけるな」という気になって。フィリングもチョコチップとマカダミアをたっぷり入れてバージョンアップして、420円にしました。

フィリングも豪華になって以前のものとは別物だとは思いますが、なかなか思い切った価格設定ですね。

昔に比べたらうちのパンは1.5倍くらいの値段になったけど、普段からすごく勉強もしてますし、自分の技術は1.5倍上手くなった自信もあるので、パンも1.5倍美味しくなったんだと思ってやってます。もちろんお客さんの満足は大事なことだけど、かといってあまり遠慮しすぎず、『自分の商品にはこれだけの価値があるんだ』と自信を持つことも、お店を長く続けていくためには大切だと思います。

商品ごとの「立ち位置」

お店のなかでも、売り上げを支えている人気商品だったり、原価率が良くなくてもシェフのこだわりで作り続けている商品もあるかと思います。値上がりに強い商品というのはありますか?

単純に使っている材料が少なければそのぶん値上がりの影響を受ける機会も少ないので、副材料の入っていないシンプルなバゲットや食パンでしょうかね。まあ、パン屋なのでどんなに値上がりしてもバゲットや食パンを作らないという選択肢はないですけどね。

たしかにバゲット、食パンはね。うちの食パンは一斤500gを税込み380円で売ってる。

グラム単価めちゃ安いね。うちだと442円になる(笑)

原価率は高めです。そういう意味では利益率は大してよくはないけど、たくさん数が売れ続ければ成り立つアイテムですね。アイテムごとの立ち位置みたいなのは考えながらやってますね。『お客さんが日常的に買ってくれる=日常的にお店に来てくれる』というのはすごく大事なポイントだと思う。

うちのヤマダストアーの店舗にだけ置いてある定番商品の食パンがあって、それはロゴと商品名と品質表示を印刷した袋をオリジナルで作って入れてます。こうすることで、シールを印刷するコストと、貼る作業にかかる人的コストを削減しています。あとはヤマダストアーのコーナーにはいろんな店の食パンが並ぶので、うちのカラーを出して印象づけたいなと思って。

▲オリジナルの袋を製作することで人的コストを削減し、ブランディングにもつなげる。

これから先、パン屋はどう変わっていくか?

ちょっと材料の値上がりから話は逸れるんだけど、同じように切実なのが人件費*ですよね。これからもどんどん上がることは間違いない。となると、この先やっていくためには物価が上がろうと下がろうと、一定の値上げを行っていく。なぜなら人件費や社会保険料は上がっていくから。そのうえで、世間一般の認識と自分の認識をすり合わせていく必要があると思います。

※政府が2020年代に最低賃金1500円(平均)という目標を掲げ、2025年10月には全国の最低賃金が平均1,121円に引き上げられた(3人の店舗がある兵庫県は1,116円)。

僕も村田シェフと同じように毎年上げて行かないといけないと思ってます。雇っている人間が多いから。でも、誰も雇わずご夫婦でやっておられるようなお店もけっこうあって、そういうところは人件費がかからない。

僕のところは比較的そちらに近いですね。正社員はいなくてパートさんだけなので。

材料費が多少上がっても値上げせずに頑張るっていうところも多いから、そうなるとお客さんからしたら「あそこすごくお得だよね」っていうお店が出来上がっていく。そうやって、値上げしない店と、僕たちみたいに価格を上げて行く、上げて行かざるを得ない店との二極化が起こって、5年後、10年後にはそれがもっと顕著になると思います。

人件費がかからない夫婦経営のお店は今とっても多いし、これからも増えていくでしょうね。店舗を増やさず、誰も雇わずに自分たちだけで、週4日もしくは3日の営業でお客さんをそこに集約して、っていう。これが今の時代に合ったいちばん合理的なやり方だとは思います。

そういう意味では池田シェフのやっていることは真逆ですよね。従業員やパートさんもたくさん雇って、ヤマダストアーのお店も年中無休だし。それはどうしてですか?。

それはまた、今度ゆっくり話します(笑)。

取材を終えて

「値決めは経営である」。

京セラの創業者である稲盛和夫氏の言葉です。

価格設定が単なる営業活動ではなく、利益と顧客の満足を両立するために経営者が責任をもって行う、企業の存続と成長を左右する最も重要な経営判断であることを示しています。

お客様と距離の近いベーカリーシェフたちは、常に商品の値上げの必要性と「お客様を満足させたい」という思いに向き合っています。

2時間経っても話題は尽きることなく、パン業界の諸問題について話し続ける3人のシェフ。パンのことはもちろん、人件費や人の働き方など、常に多くの事柄について考えを巡らせていることに驚かされました。

次回はまた違うテーマを取り上げて、シェフたちからいろんなお話を聞きたいと思います。この記事を読んだ同業のシェフたちが共感できたり、なにかのヒントになれば幸いです。

chefno編集部

chefno編集部

ベーカリーパートナー編集部

ベーカリーパートナー編集部