目次

パン屋という仕事に42年間挑み続ける理由

千葉県松戸市 Backstube Zopf(バックシュトゥーベツオップ)。全国のパン好きたちから「聖地」と称されるこの店は、現在一日300種類以上、製造数3000〜4000個という規模を誇る。町のパン屋からスタートしながら、卸売、通販、デジタル発信と、時代に応じて変化を重ねてきた。

25年前にオープンし、経営はずっと右肩上がり。「毎日が楽しいんです。今が一番楽しい。」そう語るのは、オーナーシェフ・伊原靖友氏。パン職人として、経営者として、なぜ挑み続けるのか。その原点から現在までを辿った。

戦後の日本。町のパン屋の息子に生まれて

1965年、東京都葛飾区に生まれた伊原氏。父は町のパン屋に勤める職人だった。

当時、戦後の食料配給の一環で各家庭には小麦粉が支給されていたが、家庭ではうどんやすいとん程度しか作ることができなかったという。そこで、配給された小麦粉をパン屋に持ち込み、加工してもらうという商売が成り立っていたそうだ。伊原氏の父も、そんな時代にパン作りをしていた職人のひとりである。

その後、家族は千葉県松戸市へ移り住む。移転を機に、父は勤め先のパン店の屋号「マルミヤ」を引き継ぎ、自分の店を持つことになった。

団地の前に構えたそのパン屋は、生活と商売が一体になった場所だった。伊原少年は、4畳半の長屋で押し入れを寝床にしながら、父母と共に、八百屋や肉屋、乾物屋が立ち並ぶにぎやかな商店街で育った。

住まいは、長屋の一番端。そこに小さな工場を自分たちで建て、パンを焼くためのオーブンを置いた。窯を中心に、作業台とミキサーをなんとか押し込んだだけの、窮屈なスペースだったという。

すべてが手作り。生きることと商売することが、当たり前のように一体化していた。

12歳のとき、家族は現在のZopf がある松戸市小金原へ移転する。新たな場所でも、パン屋としての暮らしは変わらなかった。当時の伊原少年にとって、パン作りは特別な夢ではなかった。生活の延長に自然に存在していたものだった。パン屋を継ぐことについても、強い意志や選択があったわけではない。「義務教育みたいなもの。小学校に上がり、中学に行くように、家業を継ぐのが当時の日本においては当たり前だった。」と語っている。

親に言われたから、周りがそうしていたから、というわけでもない。ごく自然に、自分もパンを焼く仕事に就くものだと受け止めていた。それが、当時の商店街に生きる子どもたちの感覚だった。

そして高校生にもなると、すでに伊原氏は発酵に強い関心を持っていた。発酵種のもととなるぶどうジュースを瓶に詰め、学校にも持ち込んでいたという。

「学校にも持って行っていました。完全に変な学生ですよね(笑)」と本人は笑う。いろいろな場所で発酵させたら、違う種ができるかもしれない。そんな思いで、当時の伊原少年は日々発酵の変化を観察していたのだった。

修行先で出会ったドイツパン

18歳、高校を卒業した伊原氏が向かったのは、神奈川県平塚市にあるベーカリー。当時から人気のあった店で、製パン技術にも定評があった。修業生活は、想像以上に過酷だった。週に一度の休みを除き、朝4時から夜まで粉にまみれる日々。生地を仕込み、成形し、焼き上げる。

ひたすら繰り返し、手と体で覚えていった。そんな厳しい日々の中で、運命的な出会いがあった。それまで見たこともない、重たくて香ばしいドイツのライ麦パン。「こんなパンを焼きたい」そう思った瞬間だった。

香りの強さ、噛みしめるほどに広がる味わい。日本で当たり前だった白くてふわふわしたパンとはまったく違った。初めて手にしたそのパンに、伊原氏は大きな衝撃を受けた。パンというものに対する視界が、ぐっと広がった瞬間だった

父と二人。街のパン屋を営む

3年の修業を終え、伊原氏は実家のパン屋に戻った。父と並んで製造を担いながら、すぐに現場に馴染んでいった。しかし、戻った当初は今ほど忙しくはなかった。日商は6万円ほど。午前中に仕事を終え、午後は大好きな釣りに週5回は通えるほどだった。

時間に余裕がある中で、伊原氏は修業先で学んだ技術や知識を父にも共有し、さらに新たなパンづくりにも取り組み始めた。もともと父の代から商品数はそれなりに多かった。ひとつのパンを大量に焼くのではなく、例えば大量に製造した食パンの生地に砂糖をいれ菓子パンに、それを分けてまた、ぶどうパンに…というように、仕込みの段階から、手間の少ないように多品種生産を行っていたという。

伊原氏が戻ってからはさらにラインナップが広がり、店頭に並ぶパンの数はみるみる増えていった。やがて、その種類は150近くに達する。この「多品種生産」のスタイルは、後のツオップの核となる考え方だった。30歳を過ぎた頃、ひょんなきっかけからスーパーからのパンの卸売の注文が入った。どうやらもともと依頼していたパンの製造元が火事になってしまったというのだ。納品先は一気に20店舗以上へと広がった。それまで日商6万円ほどだったパン屋が、突如2000個のパンを焼く日々に突入した。

半日労働だった日々が、休みなしの20時間労働に。現場は今までに経験がないほど、フル稼働となり、最終的に卸売先は、60店舗ほどに膨れ上がった。遂には「マルミヤ」の売上の8割を卸売が占めるようになっていた。この忙しい日々はその後、3年間続くことになる。

2代目の宿命。思いがあるからこそぶつかる二人

当時、「マルミヤ」は伊原氏とその父、そして数名のスタッフによって回していたが、伊原氏の父は65歳を超え、この激動の3年間を一緒に過ごしてきた。しかし、当時を振り返り、「今の僕より年上だったので1日20時間以上働き、体力的にも限界だったはず」と振り返る。その中で、伊原氏は自らが責任者として経営を引き継ぐことに決めた。そして、父の代から続いた屋号「マルミヤ」を改め、新たに「Zopf(ツオップ)」として再スタートを切ることを決意。それに伴い、売上の8割を占めていた卸は手放すことにしたのだ。

自身が経営を代わることを決めてからというもの父のやり方と自身の方向性、そのすべてが噛み合わず、ぶつかることばかりだった。2代目を継ぐ人間の宿命だと伊原氏は笑うが、お互いに信念とプライドがあるからこそ、譲れないものががあったのではないだろうか。

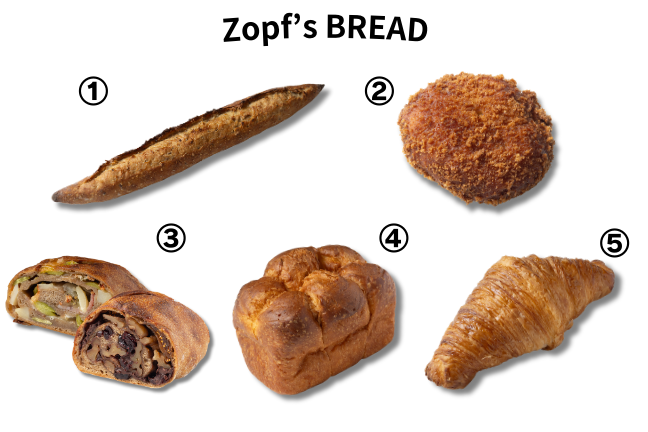

①T-80バゲットセレアル 399円(税込)

レスペクチュスの消化がよく、6種の穀物とシードを入れた香ばしいパン。歯切れが良く、シードの食感と香りのアクセントがポイント。バターやレバーペーストなどほかの食材との相性も◎。

②カレーパン 388円(税込)

13種の香辛料で炊いたキーマカレーを包み、自家製パン粉をまとわせ、じっくり揚げた、香辛料の香りとガリっと食感が特徴のカレーパン。お店ではこまめに焼きたてを提供してくれ、あたたかい商品を購入できることもしばしば。

③ロールブロート 507円(税込)

ZOPFスペシャリテのヨーグルトライに様々な具材をたっぷりと巻き込んだライ麦の満足度の高い調理パン。写真は定番の「いちじくクランベリーチョコナッツ」(手前)「旬の食材を使った季節のロールブロート」(奥)。

④ブリオッシュナンテール 399円(税込)

バター40%、北海道産キタノカオリ100%使用した食パン。風味を飛ばさないよう、手で混ぜるようゆっくりと捏ねて作り、しっとり、ふわっとした食感を楽しめる。

⑤クロワッサン 302円(税込)

フランス産小麦に発酵バターを16層に織り込んだクロワッサン。良く焼きこんだバターの香りとザクっとした食感が特徴。

空いた時間を武器に。Zopfの成長のはじまり

卸売をすべてやめて店舗販売一本に絞った直後の日商はおよそ10万円。

仕込みの量も作業時間も減り、少し手が空き始めた。普通のパン屋であれば、客数や売上が気になって焦るようなタイミングだったかもしれない。だが、伊原氏はそこで立ち止まらず、次の仕掛けに動いた。取り組んだのは、インターネットの活用。自らパソコンを購入し、ホームページを一から手作りした。

当時はまだ、地域の小さなパン屋がデジタル発信を行う例はほとんどなかった。実際、2000年3月末時点でのパソコンの世帯普及率は約38.6 %、インターネットの個人利用率はわずか6.5%(※)にとどまっており、伊原氏の行動は、業界の中でも極めて先駆的だった。

その動きが、やがて転機をもたらす。Zopfの存在が、当時影響力を持っていた人気ブロガーたちの目にとまったのだ。ブログで紹介され、パンが全国のファンに知られるようになると、徐々に客足が増え、店の売上も加速度的に伸びていった。気づいたら、売上が倍々で伸びていったと言うように当時から現在に至るまで継続的にZopf の売り上げは伸び続けているという。

パン屋としての本質を守りつつ、時代の流れもいち早く読み取る。Zopfはこの時期から、町のパン屋の枠を超えた存在へと変わり始めていた。来店客が増えたことで、2004年には全国のパン好きから高い支持を集め、当時のパン系情報サイトで人気ランキング1位を獲得するなど、注目を集める存在となった。2005年頃になると、月に5日あった休日を当時の従業員とも相談し、無休営業に踏み切った。従業員数を12名から倍の24名に増やす事で、無休でも問題なく営業できる体制にしたのだ。

25年という年月を楽しみながら走り続けたZopf

来店客の増加に伴い、2009年には通販をスタート。予約受付が始まると即完売するほどの人気を集めており、Zopfの知名度と信頼が支える通販モデルとして注目されている。さらに2019年、東京駅構内にはカレーパン専門店を出店。本店で人気のカレーパンを手軽に楽しめるスタイルが話題を呼び、地方のパン屋としてのZopfから、都市で日常に根づくブランドベーカリーへと進化した象徴的な出来事となった。

現在、Zopfでは一日に約300種類、3000〜4000個のパンを焼き上げている。店舗運営に加え、通販、各協会運営、など、多岐にわたる事業を展開しながら、変化を恐れず、しかし自分たちのスタイルを曲げない。伊原氏とZopf は、これからもパンの可能性に挑み続ける。変化し続けながらも25年前から変わらない、Zopfの原点そのものだ。

【伊原さんに聞いた】目をつむる勇気が成長への近道

自分が年齢を重ねていくうえで、全盛期のように長時間現場に立つ時間を確保できなくなってきました。そうなると、どうしても自分がいなくてもお店が回る状態をつくっていかなければならない。でも、任せるというのは案外難しいものなんです。現場に自分が立っていると、失敗しないように、つい先回りして声をかけてしまう。従業員の失敗が、最終的には自分にも、お店にも不都合になるからです。

でも、それは教育という観点では、あまり良くないことだとも思っていて。結局、うまくいったという、ただの事例で終わってしまう。本人の中に「なぜそれでうまくいったのか」「どうしてそうすべきだったのか」という理解が育たないままになることが多いんです。

だから最近は、少し違った向き合い方を意識しています。任せるためには、むしろ自分が現場から抜けないといけない。見ないようにするというより、あえて自分が引く。そこにいないことで、スタッフが判断し、動くしかない状況をつくる。それがいちばん効果的なんじゃないかと思っています。

高尚なお店を作ろうなんて気は全然なくて。自分がいなくても成立するそのためには、やっぱり下が育つ環境を作っていかなきゃいけない。それに、今の時代って、生きる力をつけることがすごく大事だと思います。

誰かの指示を待って動くのではなくて、自分で考えて、自分で動けるようにならないと続かない。そういう意味でも、自分がいない状況をあえてつくっていくことが、本人たちにとっても必要なんじゃないかと感じています。

スタッフが自分で気づく。それがいちばん成長につながる気がしているんです。

現場で毎日パンを焼く中で、つい効率やスピードを優先したくなる気持ちは今でもあります。でも、人を育てるというのは、時間がかかるものだし、効率的にいかないものでもあります。今、自分がやっているのは「いなくても回る現場」をつくることだけじゃなくて、「育つ現場」にしていくことでもある。パン屋という現場で働く人が、ちゃんと経験を積んで、自信を持って働けるようになる。そのために、自分が口を出さない勇気を持つことが大事だと思うようになりました。

成功体験を見える形で作ってあげる

今、パン屋に入ってくる若い子たちは、成功体験が少ないなと感じるんです。

全員がそうだとは言わないけど、「何かに向かって頑張って、結果を出した」という経験が少ないまま大人になっている子が多い。例えば、徒競走でみんな一等賞とか、全員が主役の劇とか、そういう経験をしてきた子たちが多い世代だと感じます。

だから、パン屋の現場に入ってきても、ちょっと難しいことにぶつかると、「自分には向いてないかも」と挫折しやすい。でも、本質的なところにたどり着くには時間がかかるものです。そこで焦って別の仕事に回すと、また時間がかかって、また挫折して、結局「何もできなかった」という感覚だけが残ってしまう。それって、すごく悲しいことだと思うんです。

だから僕は、「成功体験を積ませる」というのを、今の世代に対する大事な課題だと思っています。例えば、サンドイッチを作るスタッフに「自分が何を何個作ったか」を毎日記録させるようにしています。そうすると、「今日は忙しかったけど、その中で自分がどれだけ貢献できたか」が数字としてわかる。自分の存在価値を、目に見えるかたちで感じることができるんです。

もちろん、そういう数字で比べられること自体を嫌がる子もいます。けれど、適切なフィードバックと励ましがあれば、それはその子の中で確かな自信につながっていくと思っています。

SHOP DATA

Backstube Zopf(バックシュトゥーベ ツオップ)

●所在地:千葉県松戸市小金原2-14-3

● 立地:常磐線「北小金駅」よりバス10分

●開業年:1965年 (マルミヤ創業)

●定休日:なし(夏期、年始休業あり)

●従業員:40人

●年商:3.9億円

グランスタカレーパン専門店 2億円

●オーブン台数:3台

●ミキサー台数:2台 小型4台

●パンの種類:300種類(生地数40種類)

chefno編集部

chefno編集部